Wir fliegen nach Athen, in eine Stadt, die einst als Ursprung des Denkens über das Gemeinsame galt. Hier, wo sich die Idee der polis formte – nicht nur als Ansammlung von Häusern, sondern als Ausdruck einer Weltordnung –, wollen wir einer Frage nachgehen, die heute in Deutschland immer drängender wird: Wie kann eine Stadt wieder weltstiftend werden, Sinn vermitteln und Zusammenhänge offenbaren, die über das bloß Funktionale hinausreichen? Städte waren einst Spiegel gemeinsamer Weltbilder, Orte, an denen Architektur, Mythos und Alltag zu einem sinnvollen Ganzen verwoben waren. Heute dagegen scheinen viele unserer urbane Räume von ökonomischer Zweckrationalität, Effizienz und Vereinzelung geprägt. Das, was die Stadt einst zum Träger gemeinsamer Erzählungen machte, droht im Lärm des Fortschritts zu verschwinden. Doch vielleicht liegt gerade im Blick zurück – nach Athen, an die Wurzeln der europäischen Stadt – ein Hinweis darauf, wie sich das Sinnhafte im Urbanen neu denken lässt.

Athen ist eine Stadt, die sich nicht beim ersten Blick offenbart. Millionen Besucher reisen jedes Jahr an – mit dem Wunsch, den Stätten der Antike näher zu kommen. Sie finden sich am Fuß der Akropolis zwischen engen Gassen und sonnenüberfluteten Plätzen wieder. Morgens sitzen die Menschen in Cafés, in denen die Zeit sich dehnt. Die Gespräche fließen langsamer, als wäre die Gegenwart weniger bedrängend. Die griechische Kultur offenbart sich dort nicht durch große Gesten, sondern durch das stille Verweilen – ein Kaffee, der so langsam getrunken wird, dass er fast zu einer Form der Meditation wird.

Das Ideal der Gastfreundschaft besitzt in Griechenland eine lange Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Unter dem Schutz des Gottes Zeus entwickelte sich das Prinzip der Xenia, ein festes soziales und religiöses Gebot, das Gastgeber verpflichtete, Fremde respektvoll zu behandeln und ihnen Unterkunft sowie Verpflegung zu gewähren. Verstöße galten als Frevel gegenüber Zeus. Natürlich hat der Massentourismus seine bekannten Folgen, aber die griechische Gastfreundlichkeit ist nach wie vor lebendig.

Die Vergangenheit ist auf allen Wegen durch die Stadt allgegenwärtig, die griechische und die römische Agora erinnern daran, dass Athen einmal von Tempeln und Marktplätzen geprägt war. Die Agora war jedoch weit mehr als ein einfacher Marktplatz. Sie war das Herz der Polis, ein Raum, der zugleich politisch, ökonomisch und religiös war. Hier wurden nicht nur Waren ausgetauscht, sondern auch Argumente verhandelt. Die Bürger kamen zusammen, um über Staatsfragen zu sprechen, über Krieg und Frieden, über Tugend und Verantwortung. Die Agora war eine Bühne: jeder, der sprach, riskierte nicht nur seine Meinung, sondern sein Selbstbild. In ihr verschränkte sich das Materielle mit dem Geistigen; die Münzen wechselten die Hände, während Gedanken die Welt veränderten. Die Architektur – offen, weit, beweglich – war selbst Ausdruck einer Kultur, die das Gemeinsame nicht in Mauern, sondern im Gespräch verortete. Die Rhetorik galt als eine wichtige Kunst.

Dem Reisenden, der genauer hinschaut, zeigen sich keine Ruinen im üblichen Sinne, keine Überreste eines abgeschlossenen Zeitalters. Man erkennt vielmehr Schichten, durch die sich Zeit senkt und hebt. Wer hier steht, spürt die Verdichtung von Geschichte – nicht linear, sondern konzentrisch. Der öffentliche Raum ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern ein Raum des Fragens. Zwischen den bröckelnden Säulen meinte man die Stimmen von Menschen zu hören, die diskutierten, fragten und zweifelten. Die Spuren der Philosophen sind in Athen nicht museal erstarrt; vielmehr wirken sie wie feine Resonanzen in der Luft: die Frage nach dem guten Leben, die Suche nach der Gerechtigkeit und das Staunen als Ursprung des Denkens.

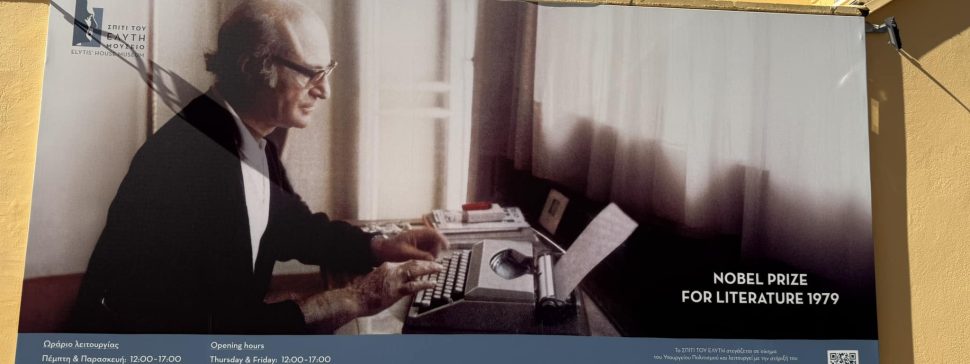

Wir laufen an der Hadriansbibliothek vorbei, zu einem nahe gelegenen Museum, das dem griechischen Nobelpreisträger Odysseus Elytis gewidmet ist. In dem von Sonnenlicht durchfluteten Lichthof setzten wir uns unter einen Olivenbaum. Der Schriftsteller sah, nach den Erfahrungen der Weltkriege, im Surrealismus eine Antwort auf die Flucht der Götter. Gesucht wurde eine neue Sprache. Die Sonne in seinen Gedichten ist nicht bloß ein Symbol, sondern eine Kraft, die Welt durchdringt. In seiner Nobelpreisrede sprach Elytis im Namen „von Helligkeit und Transparenz“. Poesie, sagte er, sei jene Kraft, die das Wesentliche aus den Dingen löst und zu einem geistigen Licht verdichtet. Schönheit ist für ihn keine Verzierung, sondern ein Weg zur verborgenen Wirklichkeit im Menschen. Zugleich erinnerte er an die zweieinhalbtausendjährige Kontinuität der griechischen Sprache – ein Erbe, das verpflichtet: dieselben Worte wie Sappho oder Pindar zu sprechen, aber in einer Welt ohne gemeinsames Chor-Publikum.

Moderne Dichter, verkündet Elytis selbstbewusst, müssen die Sprache neu beleben, sie reinigen, sie öffnen. Denn die heutige Welt sei moralisch zerrissen – technisch organisiert, aber innerlich verarmt. Nur die Poesie bewahre noch eine gemeinsame Sprache der Empfindung, eine Sprache, die Menschen seit Jahrtausenden teilen. Das Gedicht, sagte Elytis, könne zu einer Sonne werden: zu einer Quelle des Lichts, die Bewusstsein erhellt, bis der Mensch selbst zu Licht wird und „jene idealen Ufer von Würde und Freiheit“ erreicht.

Hier wird klar: Das antike Griechenland ist nach dieser Lesart kein Museum. Es ist ein Denkraum, der sich wieder öffnen lässt – wenn wir bereit sind, darin nicht nur die Vergangenheit, sondern eine mögliche Zukunft zu sehen. Elytis versucht die platonische Zweiweltenlehre zu überwinden: Er sucht das Licht nicht jenseits der Welt, sondern in ihr. Die Einheit des Sinns ist kein fernes Paradies außerhalb, sondern ein Geflecht aus Körper, Sprache, Landschaft und Erinnerung. Vielleicht wollen wir alle – wie Elytis und die alten Griechen – einen Ort finden, an dem Denken und Leben nicht getrennt sind; an die Gerechtigkeit nicht bloß eine Idee, sondern eine gemeinsame Praxis ist; an die Demokratie ein Gespräch bleibt, das nie endet.

Es sind Gedanken, die uns Athen anders sehen lassen. Nicht als Ursprung Europas. Nicht als touristische Kulisse. Sondern als einen Ort, an dem die Frage nach dem guten Leben immer wieder neu gestellt wird. Athen lädt uns dazu ein, die Schichten zu sehen – in der Stadt, in der Geschichte, in uns selbst. Und vielleicht beginnt gerade hier der Sinn, den wir suchen.