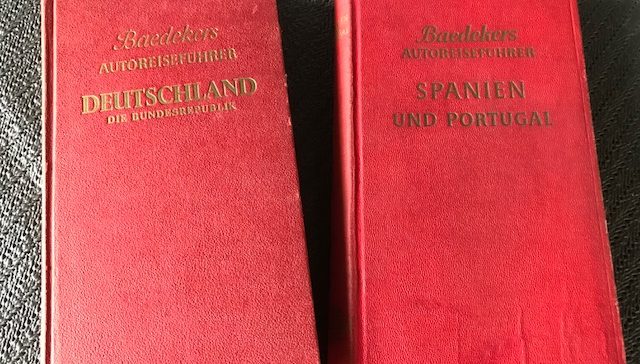

In der Bibliothek unserer Eltern steht eine ganze Reihe von berühmten Reiseführern: die Baedeker. Generationen von Urlauber sind diesen Beschreibungen über das Sehenswerte gefolgt. Die dritte Auflage der Rheinreise, im Jahr 1839 erschienen, markiert den Anfang der Erfolgsgeschichte des Verlages. Eine Route, für die Baedeker 1864 noch 6 Wochen Reisezeit veranschlagt. Ein erster Hinweis, dass unser Reisen heute auf eine andere Zeit- und Raumdimension hinweist.

Die roten Bücher sind längst Dokumente der Kulturgeschichte und beschreiben den langsamen Übergang vom Inhalt zum Bild, als aktuell dominante Form der Registrierung unserer Reiseerfahrungen. In ihrem Selbstverständnis empfehlen Reiseführer den Weg zum Erhabenen und Schönen, Begriffe die einer historisch bedingten Wahrnehmung folgen und heute zunehmend in die Natur weisen. 1850 erinnert Wilhelm Riehl daran, dass „jedes Jahrhundert nicht nur seine eigene Weltanschauung hat, sondern auch seine eigene Landschaftsanschaung.“

Wichtiger wie die politischen und sozialen Verhältnisse vor Ort, die Beschreibung der Mitmenschen, werden die Natur und Sehenswürdigkeiten. Kaum jemand kommt auf die Idee in der Fremde ein Arbeitsamt oder ein Krankenhaus zu besuchen, gar die Brotpreise im Ausland zu studieren. Was würdig zu sehen ist, dass erklären und definieren bis heute die „Wahrnehmungsmanager“.

In unserer Welt der sozialen Medien vertrauen wir zunehmend Algorithmen, die die Wege ans Ziel effizient anzeigen und wir beobachten, welche „traumhaften“ Orte Blogger und Influencer als sehenswert anpreisen. Egal, ob wir uns mit Hilfe der Technik fortbewegen oder den Gesetzen des Zufalls und der Spontanität folgen, es sind letztlich wir, die das Schöne und Erhabene immer wieder neu entdecken. Längst prägt unsere Erwartungen, ungewohnte Sichtweisen auszuprobieren, namenlose Orte zu aufzusuchen und neue Erfahrungen individuell zu erleben.

Die Bewertung ob wir Reisende, Urlauber oder Touristen sind, ist heute ein wichtiges Kriterium der Unterscheidung unserer Motivationen. In der Praxis verschmelzen diese theoretischen Unterschiede. Im Grunde versuchen wir, meist alle Formen des unterwegs seins zu verbinden. Idealerweise erleben wir auf dem Weg Abenteuer, Erholung und Weiterbildung zugleich. Der Anspruch bleibt: Eine gelungene Reise verändert uns und führt zu höherem Bewusstsein. Zumindest in der Theorie, denn wir misstrauen oft dem Gedächtnis, sind mit der Herstellung von Bildern, Porträts und Videos beschäftigt, die, im Extremfall, eine andere Form des Stresses in den Reisealltag einführen.

Unseren eigenen Stil zu finden ist ein altes Problem. Rainer Maria Rilke, ein dichtender Reisender, schrieb einst über seine Zeitgenossen:

„In Italien laufen sie blind an tausend leisen Schönheiten vorbei zu jenen offiziellen Sehenswürdigkeiten hin, die sie doch meistens nur enttäuschen, weil sie, statt irgendein Verhältnis zu den Dingen zu gewinnen, nur den Abstand merken zwischen ihrer verdrießlichen Hast und dem feierlich-pedantischen Urteil des Kunstgeschichtsprofessors, welches der Baedeker ehrfurchtsvoll gedruckt verzeichnet. Fast würde ich denen den Vorzug geben, welche als erste, weit überragende Erinnerung mitbringen: das gute Kotelett, welches sie gegessen haben; denn sie bringen doch wenigstens eine aufrichtige Freude mit, etwas Lebendiges. Eigenes. Intimes.“

P.S:

Zwei Bücher beschäftigen uns in diesem Kontext:

Wir lesen die „Medienkulturgeschichte des Reiseführers. Die Welt des Baedeker“ von Susanne Müller, erschienen im Campus Verlag. Die Autorin zeigt wie sich die Seh- und Reisegewohnheiten der Reisenden, geprägt von der Lektüre von Reiseliteratur, über die Zeit verändert. Faszinierend!

Parallel dazu lesen wir das Buch „Durch Europa! Eine Reise auf der Suche nach der Wahrheit“ von Rory McLean (Rauch Verlag) , die uns an eine andere Dimension des Genres erinnert. Der Reiseschriftsteller bereist Osteuropa und kommt dabei ohne jeden Hinweis auf die Schönheiten der Region aus. Er beschränkt sich allein auf die Darstellung der politischen und sozialen Realität der Menschen.